個別支援計画は、サービス管理責任者(サビ管)が作成する重要な書類の一つです。

支援計画をただ作るだけではなく、途中の作成プロセスにも注意する必要があります。

本記事では、個別支援計画を作成する上でのポイントや記入例を紹介します。

目次

サービス管理責任者(サビ管)の個別支援計画の役割と重要性

サービス管理責任者が作成する「個別支援計画」には以下のような役割があります。

サービスの方向性を決める

個別支援計画は、利用者様一人ひとりの状況や希望をふまえ、適切な支援内容を計画・調整し、支援の方向性を決定します。

利用者様がどのような生活を望んでいるのか、希望を実現するためにどのような支援が必要かを個別支援計画にまとめることで、関係者が同じ方向を向いてサービス提供できる指針となります。

サービスの質を保つ

個別支援計画を作成することで、支援者が共通の方針を持つことができ、一貫したサービスを提供することができます。

また、計画をもとに支援をしていくことで、長期間にわたるサポートの質を維持しやすくなります。

個別支援計画は、定期的に見直すことになるので、利用者様の変化に応じた対応にも活かすことができます。

事業運営のための大切な書類

個別支援計画は、利用者様だけでなく事業者にとっても大切な書類です。

個別支援計画が作成されていないと「事業者は正しく運営されていない」とみなされ、報酬の減算や指導監査をうけるリスクが事業運営に大きく影響を与えます。

適切な事業運営をしているという説明・証明のためにも個別支援計画は重要なものとなっています。

利用者ニーズの把握で重要なポイント

質の高い個別支援計画を作成する上で、避けて通れないのが「利用者ニーズの的確な把握」です。

サービス管理責任者として、利用者の表面的な要望だけでなく、その背景にある想いや生活における課題、そして将来への希望までを深く理解することが求められます。

利用者一人ひとりの状況や特性は異なり、ニーズの表現方法も様々です。

だからこそ、多角的な視点から丁寧にニーズを把握していくプロセスが不可欠です。

そのための具体的な着眼点やアプローチについて、いくつかの重要なポイントに分けてご紹介します。

利用者様の多様なニーズとその理解方法

利用者様のニーズは、単に「日常生活の支援が必要」というものではなく、身体的・精神的・社会的な要因が絡み合った多様なものです。

例として一部を紹介します。

- トイレの介助をしてほしい

- 一人で外出できるようになりたい

- 食事を一人で取りたいが調理ができない

- 人と話すのが苦手で働くことに不安を感じる

- 一人暮らしをしてみたいがご家族に反対されている

- 気分の浮き沈みが激しく、継続して働くことができない

- ご家族ともっと話したいが、うまく話すことができない

- 友達がほしい

など

上記のような多様なニーズを正しく理解するためには、利用者様本人と話をし希望や困りごとを聞き出すだけでなく、「ご家族や関係者からの情報」や「日常の観察」も大切になってきます。

これらを組み合わせることで利用者様が自覚していないニーズも発見しやすくなります。

アセスメントシートを活用したニーズ分析

個別支援計画を作成する上で利用者様のニーズを把握することは大切です。

そのため利用者様に関する情報はアセスメントシートを活用し整理・分析をしていきます。

アセスメントシートは、様式によって多少の違いはあるものの、利用者様の年齢・障がいの種類・生活環境、家族構成といった基本的な情報、日常生活能力やコミュニケーション能力、仕事や活動に関する能力、利用者様本人の希望や要望といった情報を項目ごとに記入していきます。

ニーズを分析する際は、利用者様の強みに注目し、どのような支援があればどのようなことができるのかといった視点をもって見ていくといいでしょう。

一例を紹介します。

- 手先が器用なら、袋詰めやシール貼りなどの作業に活かす

- 音楽やリズムに敏感なら、太鼓や簡単な楽器を使ったリズム活動に参加し、ストレス発散や表現力の向上を促す

- 挨拶や受け答えがスムーズなら、地域イベントやボランティア活動に参加し、社会的なつながりを広げる

支援目標の設定に向けた、ニーズの優先順位付け

ニーズの優先順位をつけることで個別支援計画がより具体的なものになり、短期・長期の目標も立てやすくなります。

優先順位を決める際は、支援の緊急性や重要性、実現の可能性を基準に整理していき、特に緊急性の高いものを優先します。

アセスメントを進める中でニーズの優先順位をつけ、短期・長期の目標を設定することで、スムーズな流れで計画作成することができるでしょう。

サービス管理責任者の個別支援計画の作成・活用方法と評価

個別支援計画の効果を最大化するには、適切な作成、現場での活用、定期的な評価が欠かせません。

計画の作成・活用・評価という一連の流れにおける具体的なポイントを解説します。

個別支援計画は手順を踏んで作成することが重要

個別支援計画を作成する際、決められた手順を踏まずに作成した計画は、未作成と判断されてしまいます。

そのため、個別支援計画を作成する際は、作成の手順をしっかり把握しておくことが重要です。

ポイントは以下のようになります。

- アセスメントを行い、その記録を残す

- 計画の原案を作成する

- サービス担当者会議を開催し、その記録を残す

- 個別支援計画の本案を作成し、利用者様に説明、同意を得て交付する

- 個別支援計画交付後は、支援計画に基づいて行ったサービスは記録を残し、一定期間(3~6カ月)ごとにモニタリングを実施する。

令和6年度からは、「個別支援計画を相談支援事業所に交付する」「サービス担当者会議には利用者様本人も参加する」ことが要件として加わっていますので押さえておきましょう。

支援目標の設定と支援内容の調整

個別支援計画の支援目標は利用者様の「どのような生活を送りたいか」という希望や要望を踏まえて設定します。

例えば、「一人で買い物行きたいが、一人で出かけるのは不安」というニーズの場合、まずは支援者と一緒に近くのお店に買い物に行く、ある程度慣れてきたら一人で行ってみるという風に目標を短期と長期に分けて考えていきます。

そして支援目標を決めたら、それを達成するための支援内容を考えます。

内容を決める際のコツとしては利用者様の特性や状況に合わせて、無理なく取り組める支援を設計することです。ポイントは以下のようになります。

- 利用者様のペースに合わせる

- スモールステップで小さく積み上げていく

- 苦手なことではなく、出来ることに着目する

- 必要以上に手助けせず見守ることで自立を促す

支援目標を設定する際は、漠然とした内容にするのではなく、具体的な内容を記述することで分かりやすい支援計画になります。

活用方法と定期的な評価、見直し

個別支援計画は作成したら終わりでなく、活用と見直しをしていくことが大切です。

活用方法としては、以下の方法があります。

- 個別支援計画をサービス提供に関わる職員全員が把握することで、支援の方向性を統一する。

- 支援を統一することでサービスの質の安定・向上に繋げる。

- 個別支援計画によって、支援の内容をご家族や関係者に説明する際にも活用することで、支援についての理解を得やすくする。

個別支援計画は、利用者様自身にも確認してもらうため、利用者様の特性に応じて、簡単な言葉を使用したり、イラストを用いるなどの工夫し、少しでも利用者様本人に理解してもらえるよう努めることも大切です。

利用者様自身がどのようなサービスを受けるのか理解してもらえると、支援に対する不安や疑問も少なくなります。

定期的な評価、見直しについては、個別支援計画のもと実施した支援は日々記録し、どの支援が効果的だったか分析して支援内容の調整を行います。

個別支援計画は3~6カ月ごとに定期的な見直しが必要ですが、利用者様の置かれている状況が変わったり、利用者様やご家族から他の希望が出たりしたときには、もっと早い期間で見直す場合もあります。

利用者様の生活がより良くなるように、日々の支援を積み重ねて柔軟に対応していくことが大切です。

サービス管理責任者の個別支援計画の記入例と様式

個別支援計画を作成する際、具体的な記入例や様式があるとイメージが掴みやすいです。

ここでは参考にできる計画書の記入例と、一般的に使用される様式について解説します。書き方のポイントも確認しましょう。

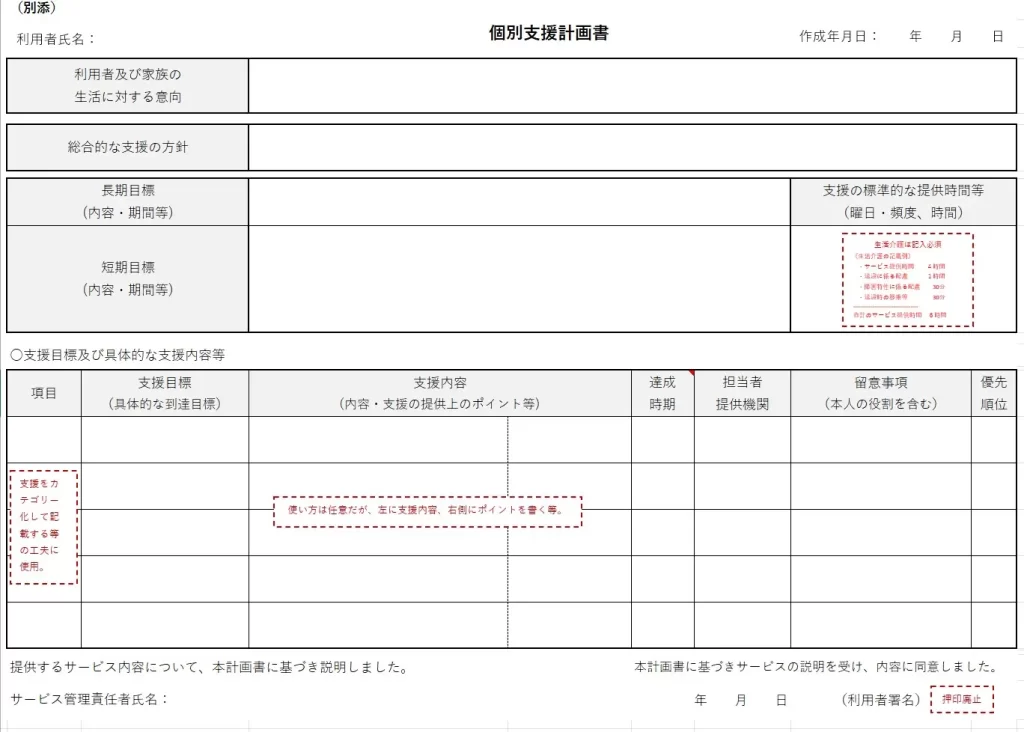

個別支援計画書の標準的な様式と注意点

個別支援計画の標準的な様式として、厚生労働省の個別支援計画参考様式を紹介します。

厚生労働省の個別支援計画参考様式の構成は以下のとおりです。

- 利用者様氏名

- 作成年月日

- 利用者様及びご家族の生活に対する意向

- 総合的な支援の方針

- 長期目標、短期目標

- 支援目標及び具体的な支援内容等(担当者や達成時期、優先順位等)

- サービス管理責任者署名

- 利用者様署名・署名年月日

個別支援計画に決まった様式はなく、各自治体や事業所ごとに若干の様式の違いがありますが、基本的な構成は上記のようなものになっています。

どの様式を使おうか迷った時には、自分の務める事業所のある自治体のホームページから様式をダウンロードするのがおすすめです。

個別支援計画書の記入例紹介

厚生労働省の個別支援計画参考様式に沿った、記入例を紹介します。

記入例①:知的障がいをお持ちの方の例

氏名:Aさん

年齢:25歳

障がい種別:知的障がい(中度)

サービス種別:生活介護

生活状況:グループホームに入居

- 簡単な受け答えはできるが、長い話の理解が難しい

- 生活習慣は概ね定着しているが、時間やお金の管理が課題

- 興味のある作業には意欲的に取り組むが、集中が長く続かない

| 利用者及び家族の 生活に対する意向 | 「作業所の仕事を長く続けたい」 「買い物を自分でできるようになりたい」 「外出の機会をもっと増やしたい」 |

| 総合的な支援の方針 | ・少しずつできることを増やす ・作業に安定して取り組める環境を整える ・外出や地域との関わりを増やし、社会参加をすすめる |

| 長期目標 | ・作業所での作業時間を4時間に延ばし、安定して働けるようになる ・週1回、一人で買い物に行けるようになる ・公共交通機関を利用し、自分で目的地まで行けるようになる |

| 短期目標 | ・作業所で1日3時間、安定して作業に取り組む ・ 週1回、スタッフと一緒に買い物を行い、金銭管理の練習をする ・ 月2回、公共交通機関を利用しながら外出の練習をする |

| 支援目標 | 支援内容 | 達成時期 | 留意事項 |

|---|---|---|---|

| ①作業時は短い休憩を取りながら集中できるよう支援する | 休憩の取り方を調整する。 | 6カ月 | 理解しやすいようコミュニケーションの取り方に注意する。 |

| ②買い物の際、必要なものをリストアップし、予算内で購入する練習を行う | 職員と一緒にリストアップを行う。 | 6カ月 | |

| ③外出時には、移動ルートや運賃の確認を一緒に行い、徐々に一人で行動できるよう促す | スモールステップでできることを増やす。 | 6カ月 |

記入例②:身体障がい者をお持ちの方の例

氏名:Bさん

年齢:50歳

障がい種別:脊髄損傷(車いす利用)

サービス種別:居宅介護

生活状況:ご家族と同居

- 食事や着替えは自力で行えるが、一部介助が必要

- 車いすの操作はできるが、段差のある場所では補助が必要

- 外出の機会が減り、社会参加が少なくなっている

| 利用者及び家族の 生活に対する意向 | 「日常生活でできることを増やしたい」 「もっと外に出て、人と会いたい」 「趣味のスポーツを再開したい」 |

| 総合的な支援の方針 | ・自立できる範囲を広げ、生活動作をよりスムーズにする ・外出支援を活用し、地域社会との関わりを増やす ・本人の興味関心に沿った活動の機会を作り、生活の充実を図る |

| 長期目標 | ・自宅での生活動作をよりスムーズに行えるようにする ・週1回程度、自力で外出できる環境を整える ・定期的にスポーツ活動を行い、体力維持と社会交流の機会を確保する |

| 短期目標 | ・リハビリを継続し、食事・着替えなどの動作をよりスムーズに行う ・週1回、ご家族や支援員とともに外出し、慣れていく ・参加可能なスポーツ団体を探し、見学や体験を行う |

| 支援目標 | 支援内容 | 達成時期 | 留意事項 |

|---|---|---|---|

| ①訪問リハビリを継続し、生活動作をスムーズにする | 無理のない範囲で支援を行う。 | 6カ月 | |

| ②週1程度、外出する | バリアフリー対応施設や移動手段の情報提供を行う。 | 6カ月 | 定期的に住環境のバリアフリー状況を確認する。 |

| ③スポーツ団体や福祉センターの見学・体験をする。 | 過度な負担とならないよう配慮する。 | 6カ月 |

記入例③:精神障がいをお持ちの方の例

氏名:Cさん

年齢:35歳

障がい種別:統合失調症

サービス種別:就労継続支援B型

生活状況:支援付き住宅で一人暮らし

- 服薬管理が苦手で、時々飲み忘れることがある

- 人間関係に不安があり、職場での会話を避けがち

- ストレスが溜まると作業の継続が難しくなる

| 利用者及び家族の 生活に対する意向 | 「安定した生活リズムをつくり、規則正しい生活を送りたい」 「仕事を長く続けるために、職場の人とうまく話せるようになりたい」 「ストレスを減らし、落ち込む時間を少なくしたい」 「将来的には一般就労も考えたい」 |

| 総合的な支援の方針 | ・生活リズムを整え、服薬管理や体調維持を支援する ・コミュニケーション機会を増やし、安心して働ける環境を作る ・ストレス対処法を身につけ、安定した生活を送れるようにする |

| 長期目標 | ・服薬管理を習慣化し、体調の安定を図る ・職場でのコミュニケーションを円滑にし、安心して働けるようになる ・ストレスのコントロール方法を身につけ、長期的に安定した生活を維持する |

| 短期目標 | ・服薬カレンダーを活用し、飲み忘れを減らす ・週1回、休憩時間にスタッフや同僚と短い会話をする ・リラックス方法(趣味・軽い運動)を実践し、ストレスを軽減する |

| 支援目標 | 支援内容 | 達成時期 | 留意事項 |

|---|---|---|---|

| ①服薬カレンダーを活用し、飲み忘れを減らす | 支援員が定期的に確認する | 3カ月 | 環境の変化に敏感なため、急な予定変更は避け、事前に伝える |

| ②週1回、休憩時間にスタッフや同僚と短い会話をする | 職場での簡単な会話練習を行い、少しずつ人と関わる機会を増やす。 | 3カ月 | 本人のペースを尊重し、無理のない範囲で新しいことに取り組む |

| ③リラックス方法を実践しストレス軽減を図る | カウンセリングやリラクゼーション方法を取り入れ、ストレス対処を支援する | 3カ月 |

まとめ

個別支援計画は、障がい福祉サービスを提供していく上で重要な書類であり、支援計画を作成するだけでなく、作成する上でのプロセスも重要になってきます。

実際の支援計画では、利用者様の希望や状況を詳しく聞きながら、より具体的な支援内容を検討することが大切です。

また、支援の進捗を定期的に振り返り、必要に応じて計画を見直すことで、より良い支援につなげることができるしょう。

ケア人材バンクでは、サービス管理責任者の転職サービスも提供しています。

障害福祉に特化したエージェントがあなたの転職をお手伝いします。

登録無料の転職支援サービス「ケア人材バンク」を是非ご利用ください。