目次

精神保健福祉士の転職相談受付中

精神保健福祉士転職サポートに登録(完全無料)精神保健福祉士の市場価値

少子高齢化社会の中、精神疾患が5大疾病の1つに加わって10年以上が経過している現代で、精神保健分野の専門家として精神保健福祉士の需要は年々高まっています。

また、医療・福祉・保健分野にとどまらず、司法や教育など多岐にわたる分野・領域から精神保健福祉士が求められ、活躍の場が広がっています。

精神保健福祉士の需要は年々高まっている

精神保健福祉士の需要が高まっている要因には、この3つが挙げられます。

- 高齢化社会の進行

- メンタルヘルスへの意識向上

- 子どもや若者の心の問題

高齢者から児童までメンタルヘルスの重要性が増し、精神保健福祉士が担う役割は社会から求められていることがわかります。

それぞれの要因を詳しく見ていきましょう。

①高齢化社会の進行

日本の総人口は、1億2,617万人のうち65歳以上の人口は3,589万人(28.4%)となっており、2025年には3,677万人に達すると見込まれています。(2019年10月1日時点)

この状況の中で、精神疾患を有する外来患者数は年々増加しており、後期高齢者(75歳以上)の増加が顕著です。

精神疾患を有する入院患者数は年々減少する中、認知症(アルツハイマー病)の入院患者は増加しています。

出典:1 高齢化の現状と将来像|令和2年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府

②メンタルヘルスへの意識向上

2013年度に策定された第6次医療計画では、精神疾患が「がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病」と並ぶ重要疾患に加わっています。

国が国民の健康保持のために精神疾患への対応に力を入れ、メンタルヘルスケアの重要度が増してきている流れがあります。

③子どもや若者の心の問題

子どものメンタルヘルスを見ると、小中学生の不登校や高校生以下の自死の増加が社会問題となっています。

児童精神科の現状をみると、半数以上の児童が自閉症スペクトラム症とADHDなどの発達障がいの診断を受けています。

また、児童相談所が対応する児童虐待の相談件数も増え続け、若年層の支援には精神保健の知識が不可欠です。

出典:子どものメンタルヘルス の現状とEBPM(国立国際医療研究センター)

活躍の場が広がる精神保健福祉士

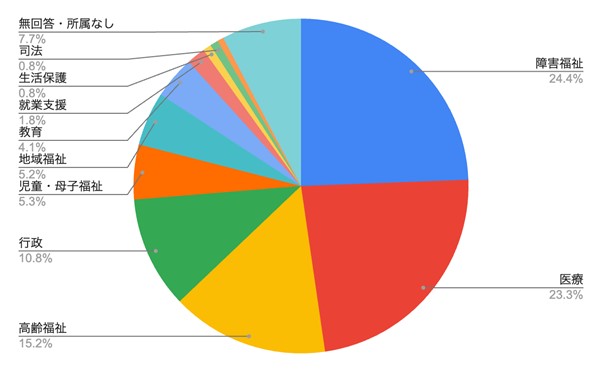

精神保健福祉士の多くは医療や福祉分野で働いていますが、社会から求められる分野領域に活躍の場を広げていっています。司法分野での社会復帰調整官、教育分野ではスクールソーシャルワーカーとして、活躍しています。福祉分野の中でも、障がい福祉サービス事業所に加え、高齢者施設や児童・母子支援施設など職域が拡大中です。

引用:令和2年度社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士就労状況調査結果p87-公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

精神保健福祉士のキャリアを考える上で重要なこと

精神保健福祉士としてキャリアを考える時には、以下の3つが明確になっていると迷いやブレることなくキャリアアップやスキルアップに打ち込めます。

- 今までの経験を整理する

- 今後やりたいことを明確にする

- 将来どうなりたいかを考える

これまで積み重ねてきた経験や将来のビジョン、イメージを言語化することで、自分のやりがいや希望に沿ったキャリアアップが叶う可能性が高まります。

今までの経験を整理する

これまでの経験を整理して、自分の強みを明確にしましょう。

精神保健福祉士として現場で経験があると、このような経験があるのではないでしょうか。

- 精神保健福祉士としての経験

- 利用者様やご家族への相談支援

- 障がい福祉サービス事業所での生活支援や就労支援

- 医療機関での入院受け入れや退院支援

- 障がい年金や障がい者手帳の申請手続き支援

- 多職種連携によるチームアプローチ

- ピアサポート支援

- 部署や支援チームのリーダー

- 研修講師 など

日々の実践を振り返ることで精神保健福祉士としての経験の棚卸しができ、キャリアアップを多角的に考えられます。

今後やりたいことを明確にする

精神保健福祉士として、どのように成長し、何を成し遂げたいのかを明確にしましょう。

そして、キャリアアップ・スキルアップしてやりたいことを具体的にすることで、キャリアの方向性が定まってきます。

以下のように、具体的な目標を定めることが大切です。

- 「地域の障がい者(児)やご家族の身近な支援者として知識・スキルを活かしたい」

- 「教育現場で後進育成に携わり、福祉の担い手を育てたい」

- 「専門性を高めて、司法(高齢者福祉・児童など)領域で働きたい」

将来どうなりたいかを考える

キャリアを考える時には、数年、数十年後にはどのような働き方をしたいかイメージを持っておくとよいでしょう。

専門性を磨くのもよし、異なる分野や領域で幅広い経験・知識を得るもよし。10〜20年後の将来像を考えてみましょう。

- 「引き続き、現場で活躍したい」

- 「管理職となり、支援者を育成しながら利用者様の支援したい」

- 「独立して利用者様やご家族が求める支援を提供したい」

いま持っている熱意だけでなく、長期目線で自分のキャリアを考えることも重要です。

精神保健福祉士の転職相談受付中

精神保健福祉士転職サポートに登録(完全無料)精神保健福祉士のスキルアップについて

精神保健分野に関する知識・スキルを持つエキスパートとして、精神保健福祉士は活躍していますが、自己研鑽を積むことで仕事の幅を広げられます。

ダブルライセンスで活躍の幅を広げる

ダブルライセンスを持つことで、現場での経験を整理しながら理解を深められます。

また、客観的な評価や自分の進みたいキャリアを周囲に示す指標となります。

精神保健福祉士と社会福祉士

社会福祉士の資格を取得することで、児童から高齢者まで幅広い世代の課題や困りごと、低所得者や生活困窮、権利擁護などを支援する知識を深められます。

この2つの資格を取得することで、知識やスキルが高められ、利用者様に対してよりよい支援が提供できるでしょう。

精神保健福祉士と相談支援専門員

相談支援専門員を取得することで、日々行っていた相談支援スキルやマネジメント力がさらに磨かれます。

そして、精神疾患や発達障がい、高次脳機能障がいなど精神障がいを抱える利用者様へのサポートがさらに充実することでしょう。

精神保健福祉士と介護支援専門員

介護支援専門員の資格を持つことで、高齢者のメンタルヘルスだけでなく、疾病からくる生活のしづらさを踏まえたサポートが提供できます。

精神疾患をお持ちの利用者様の介護保険サービスの利用や認知症などの利用者様にも自信を持って支援でき、利用者様やご家族に安心感を持っていただけるでしょう。

研修や学会への参加

厚生労働省や日本精神保健福祉士協会が主催する研修や精神科病院などが開催する学会に参加することで、最先端の研究や知識・スキルを学べます。

参加するだけでなく講師として登壇したり、学会で発表したりすることで、さらなるスキルアップが図れます。

精神保健福祉士の資格を活かせる職場は?

精神保健福祉士の知識・スキルは、精神疾患や障がい特性による生活のしづらさを抱える方の直接支援に役立ちます。

また、利用者様の思いや生活状況を理解して制度・施策を運用したり、人材育成、研究に携わる環境で効果的に力を発揮するでしょう。

精神保健福祉士はどこで働いている?

精神保健福祉士が活躍する場として医療・福祉の現場に加え、行政や司法、教育分野など活躍の場が広がっています。

代表的な職場では、どのような業務につくかチェックしていきましょう。

職場①:障がい福祉サービス事業所

精神保健福祉士が活躍する障がい福祉サービス事業所には、以下のような事業所があります。

- 障がい福祉サービス事業所

- 自立訓練施設

- 就労支援施設

- グループホーム

- 地域活動支援センター

- 相談支援事業所 など

日々の業務では、生活支援や就労支援など利用者様の生活の場での支援、電話や来所、訪問による相談支援を行っています。

職場②:精神科病院

精神科病院とは、地域のクリニックや入院施設を有する精神科病院、総合病院です。

利用者様が受診・入院する時や精神科デイケア・訪問看護での支援、退院時の環境調整など医療と地域をつなぐ役割を担います。

医療機関で働く精神保健福祉士全般にいえることですが、医師や看護師などのコメディカルスタッフと連携を図り、チーム医療に取り組みます。

職場③:市区町村社会福祉協議会

社会福祉協議会では、福祉活動専門員やボランティアコーディネーター、地域福祉コーディネーターとして、利用者様の入院から在宅生活への移行やその後の生活支援を行います。

具体的には、相談支援や福祉サービスなどの手続き支援、成年後見人制度利用のための支援などを行います。

また、その地域の社会福祉協議会で取り組む事業などがあり、地域福祉を支える活動に携わります。

職場④:市区役所・町村役場

行政機関の市区役所・町村役場での精神保健福祉士は、精神保健をはじめ高齢、児童、生活保護などの関係部署が活躍の場となります。

メインの業務では、窓口での相談業務や障がい福祉サービスや障がい者手帳の交付事務、制度・施策に関する事務などを担います。

行政に就職した場合は保健所、精神保健福祉センターなどに異動することもあります。

精神保健福祉士の転職相談受付中

精神保健福祉士転職サポートに登録(完全無料)【教えてキャリアコーディネーターさん】精神保健福祉士のキャリアパスは?

精神保健福祉士として就職してから、どのようなキャリアパスがあるかチェックしていきましょう。

介護職・相談員→医療機関の精神保健福祉士(医療ソーシャルワーカー)

介護職や相談員として働く中で、利用者様が安定した体調で地域生活するために医療機関との連携は不可欠です。

現場での経験から「病院の精神保健福祉士として地域生活を送る利用者様を支えたい」という熱意を持つ方には、総合病院や精神科病院に転職する選択肢があります。

生活支援員→サービス管理責任者(サビ管)

生活支援員は、サービス管理責任者が作成した個別支援計画に沿って利用者様の日常生活支援を行います。

日々、利用者様と関わる中で「より多くの利用者様に質の高い支援を提供するため、スキルアップしたい」と考えるのは自然なことでしょう。

利用者様のために向上心がある方は、サービス管理責任者を目指してはいかがでしょうか。

児童指導員・支援員→児童発達支援管理責任者(児発管)

児童指導員や支援員として子どもたちと関わることで、利用者様の発達や成長を日々感じられる喜びは大きいです。

児童発達支援管理責任者にキャリアアップすることで、一人ひとりの利用者様にオーダーメイドの個別支援計画を作成して、現場スタッフと一丸となってサービス提供できます。

チームのアイディアを支援計画に盛り込み、実践するために、児童発達支援管理責任者を目指す道があります。

相談員→行政機関・学校

相談員として、福祉のサポートを必要とする利用者様の思いや現状を知ることで、チームアプローチの大切さや地域で利用者様やご家族を支える仕組みの必要性を実感する方も多いです。

仕組みを整えることで課題解決を図るために行政で働くことを選んだり、人材育成や研究のため教育分野に挑戦したり、現場以外でも利用者様のためにできることも多くあります。

【教えてキャリアコーディネーターさん】精神保健福祉士のキャリアアップは?

ここでは、精神保健福祉士の専門性を活かした、具体的なキャリアアップの流れを確認していきましょう。

支援員(障がい福祉サービス事業所)→サービス管理責任者→所長

障がい福祉サービス事業所の支援員は、自立訓練や就労訓練、グループホームなど、現場の最前線で利用者様を支援します。

そして、研修を経て、サービス管理責任者の資格を取得することで、複数の支援員やプログラムを管理して支援の質を高めていきます。

その後、事業所運営やスタッフの育成業務にも関わりながら、最終的には事業所の所長として全体の指揮を取って地域福祉の担い手になるでしょう。

相談員(精神科病院)→相談室室長→事務長

精神科病院の相談員としてのキャリアアップでは、利用者様への支援を通して医療チームや地域の支援者と連携を図って支援するチームアプローチの経験やマネジメント能力が求められます。

経験を積み重ねることで、相談部門の責任者になったり、その先には病院運営に携わる事務長として活躍する道があります。

相談支援専門員(相談支援事業所)→主任相談支援専門員→独立

精神保健福祉士と相談支援専門員のダブルライセンスで経験をつみ、地域づくりや人材育成、多問題ケースへの対応などを担う主任相談支援専門員にステップアップできます。

その先のキャリアでは、地域の中核的な役割を担う存在として独立することも可能です。

まとめ

この記事では、精神保健福祉士のキャリアについて解説してきました。

精神保健福祉士として実践を積み、転職を機に新たなキャリアを考えている方から今から精神保健福祉士の資格を取得して就職を考えている方まで、精神保健福祉士のキャリアパスやキャリアアップに理解を深められたと思います。

求人を探すときには、ケア人材バンクを使った情報収集がおすすめです!

全国の精神保健福祉士の求人情報を業種別・施設形態別・こだわり条件の条件でリサーチでき、自分に必要な情報だけスムーズに確認できます。

登録することで満足度95%超えのキャリアパートナーのサポートを受けられたり、非公開求人の紹介が受けられたり、利用するメリットが大きいです。

しかも、利用登録は完全無料、最短30秒で完了!

まずは登録して、求人情報を参考にしたり、キャリアパートナーにこれからのキャリアについてご相談ください。

精神保健福祉士の転職相談受付中

精神保健福祉士転職サポートに登録(完全無料)